2学期はAMR(Antimicrobial resistance, 抗微生物薬耐性)のコースだった。

正直言って、あまり関心がない領域なのだが、ワンヘルスではメインテーマの1つだ。

評価は小論文とプレゼンが50%ずつ。

小論文は、「自分が選んだ耐性微生物について2000語で論じなさい」というもので、プレゼンは「新しい抗菌薬の開発以外のAMR対策について10分でプレゼンせよ」というもの。

Onlineのプレゼンは昨年の『ワンヘルスのテーマ』のコースに次ぎ2回目だ。あのときは台本を見ずにプレゼンできるよう何十回も念仏のように練習して発表したが、ものすごく緊張してプレゼンの“Confidence”評価がかなり低くなってしまったという苦い思い出がある。ネイティブでさえあったなら、こんなことで苦労しなくていいのに、と思ったが、内容と同等に自信たっぷりにプレゼンしているか否かが評価されることを身に染みて学んだ。

今回は、どんな感じになるかもうわかっていたし、クラスメートも知り合い2人と知らない人2人という非常に小規模の発表だったので、前回ほどには緊張しないで済んだ。

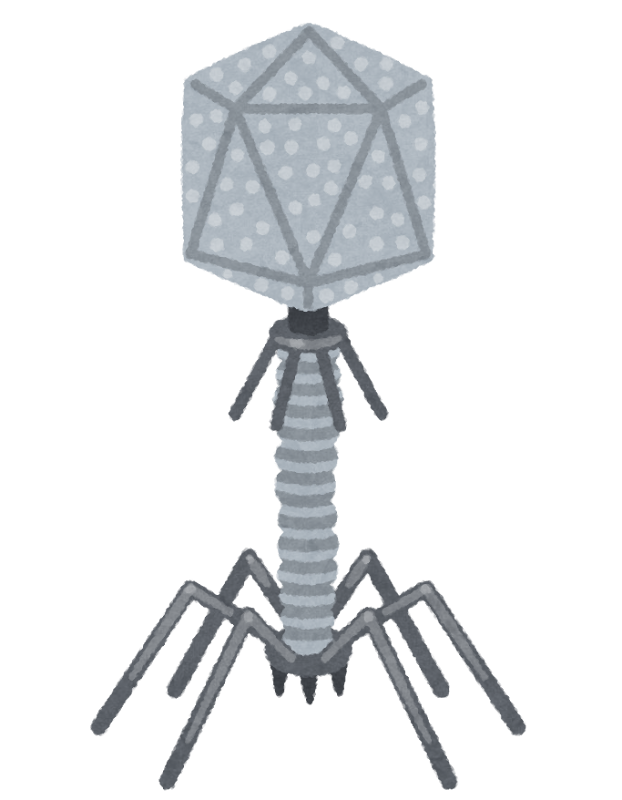

選んだテーマはバクテリオファージ療法について。これは長くなりそうなので、また別のところで書こうと思う。AMR対策というと、抗生剤の適正使用とできれば新しい抗菌薬の開発も…くらいしか頭になかった。しかし、実はいろいろな選択肢が模索されており、バクテリオファージ療法はその中でも最も実用化に近いところにあるものの1つである。

プレゼンのインストラクションには、「バクテリオファージ療法全般ではなく、効果を高めるための具体的な方法(例;抗菌薬との併用など)に焦点を絞るのが望ましい」とわざわざ指示されていた。ニッチだと思っていたファージ療法はもはや多様な場で臨床利用されており、概論だけではダメということらしい。そもそも、ファージ療法って何?というところから始まった自分には、かなり高いハードルだった。

まず、バクテリオファージはウイルスに感染するウイルスである。実験室の中にしかいないと思っていたが、地球上で最も多く存在する生命体であり、身の回りのどこにでも存在している。耐性菌対策にファージを使うというアイデアは、かなり古くまで遡ることができるが、長らく脚光を浴びずにいた。旧ソ連に関連がある東欧諸国ではファージ療法は古くから研究されており、既に一般に臨床利用されている。

日本ではまだ臨床利用はされていない。ネットで見る限り、研究もそれほど多くはないようだ。自分が全くピンとこなかったのも、ある意味当然だったのかも。

しかし、実はヒト以外にも利用が始まっている。たとえば、エビの養殖では既に商品化されている。地球上で毎年200,000トン以上の抗生剤が使用されており、海産物生産に使われるのはそのうち6%程度といわれているが、正確に把握するのは難しく信頼区間に幅がある。(なお、ヒトは全抗生剤使用量の2割、陸上の家畜が7割を占めている)。海中の病原体が薬剤耐性になり、対処法としてファージ投与が一般的になった場合、前述の抗生剤と同程度の量のファージが海に投入されることもあり得るのだろうか。もしそうなったら…海洋生態系にどのような影響を与えるのだろう…?

話がずれてしまった。こういう話を10分にまとめろというのは、かなり厳しいと思うが、評価者やクラスメートのことも思い浮かべながら話を絞っていった。相変わらず、プレゼンは好きではないけれど、前ほど緊張しなくなってきた自分がいる。やっぱり場数なのかな。

Schar, D., Klein, E.Y., Laxminarayan, R. et al. Global trends in antimicrobial use in aquaculture. Sci Rep 10, 21878 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-78849-3

コメント